永續浪潮席捲 企業如何既賺錢又保持成功?

中華民國企業永續發展協會 秘書長莫冬立

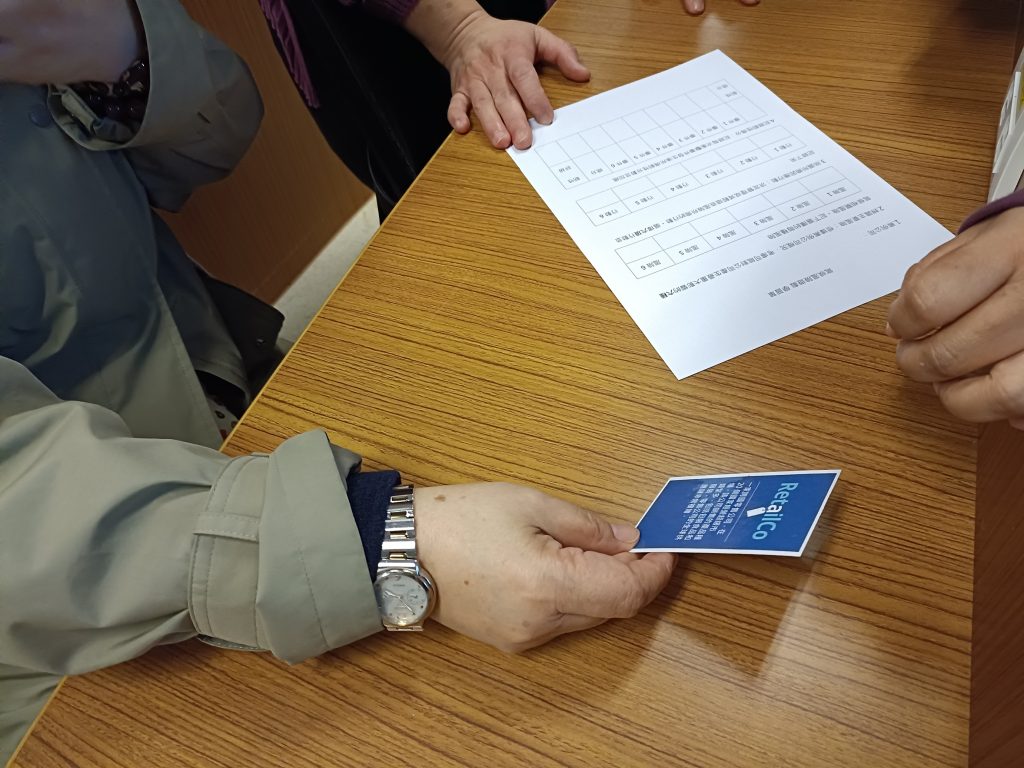

中華民國企業永續發展協會秘書長莫冬立,4月1日赴法鼓文理學院,分享「GRI永續報導準則及企業氣候治理與倡議」。其實,目前許多台灣企業雖然投入做永續,卻都不知道為何要做,莫秘書長以「永續轉型」的概念,透過一個新名詞「從控制圈到影響圈」,解釋企業如何「永續賺錢」的方法。

中華民國永續發展協會是一個國際性組織,總會為WCSD企業協會。莫冬立秘書長在該會服務將滿26年,參與了台灣早期包括溫室氣體排放量盤查等相關法令與議題的制定。因此,在ESG(Environmental,Social and Governance環境、社會責任和公司治理)的實踐執行,以及企業常用的內部管理與倡議規範等方面,莫秘書長具有相當務實的學理結合應用。

很多人不太理解,為何ESG對台灣企業很重要(GRI全文Global Reporting Initiative,是用來撰寫ESG的「全球永續報告書標準」)?莫冬立表示,台灣產業外銷占比較大,必須對接國際規範,企業端需求比較急迫,企業永續發展協會就扮演中間的橋樑角色。

不過,從實際營運角度來看,投入就要花資源,對企業而言,增加這筆支出是否必要?莫冬立說:「員工要來執行ESG的工作,代表公司在給予資源。一個推動的事項,如果公司不清楚的話,資源有時候就會錯置。所以,我們會比較強調『為什麼要做它』?」

企業的核心議題是「要賺錢的」,沒有計畫就貿然投入做永續,莫冬立並不建議,他強調,「永續就是要持續成功,它要談的是『一個長期獲利的模式』是什麼?這裡就會涉及『風險管理』和『企業轉型』這兩個議題。對產業界來講,這兩個議題大概應該聽到爛掉,我們現在在這個轉型前面,加一個比較不一樣的形式叫『永續轉型』。」

以現今全球面臨的問題,在永續方面急待解決的三大議題,分別為「氣候、自然、不平等」包括氣候變遷、生態系退化等。莫冬立指出,地球本身也是一個有機體,很多資源被我們用掉之後,回歸大自然又再生回來。但過去利用資源的模式是有問題的,讓利用速度、消耗速度,遠大於再生的速度。

「再來,這些背後其實面對的,是階級對立的情況越來越惡化,最主要來源是來自收入的不平等。」莫冬立強調,全球最有錢的人,他們擁有的財富總 額超過全球的一半,他們製造大量碳排放,全球氣候災害對他們有沒有影響?「最富有的人,他們生活可能沒有太大的改變;對那些最貧窮的人,他們面對災難的抵抗力最弱。這個叫公平嗎?這個可以反映在我們任何的法律機制上?現在都沒有辦法。」

當社會對立的問題越來越嚴重,不論是各國內部撕裂產生的暴力,或是國與國之間的資源爭奪,企業在這種環境之下,能夠持續發展?企業能夠理直氣壯說出,情況大好繼續展店?,

莫冬立表示,現在的企業在談ESG,要做的範圍越來越大,只自己做已經不夠了,必須要延伸,有一個新名詞叫『從控制圈到影響圈』。「控制圈就是自己的範圍,影響圈就是價值的一個上下關係,所以這就變成了現在企業在談永續ESG的邊界,一定要影響到價值。」

這背後也促使了「供應鏈管理」實務內容,在最近30年迎來了很大的變革。永續問題慢慢爆出來之後,品牌商開始承受來自於供應團體、消費者的壓力。

莫冬立解釋,「原來你是這麼的血汗,原來我買一個產品付給你兩三萬,結果你只給代工廠一千塊,然後市場消費者的壓力,就迫使這些品牌公司不得不回應。」另一種情況是,企業預期推出某項產品,關鍵零組件B不符合法令,被當地政府勒令關廠,「完蛋了!所以,它是一個從法令衍生,變成一個『風險』的議題。」

供應鏈管理不再只是單純的工廠管理,甚至延伸到產品管理的議題。在這個大環境之下,企業要維持持續成功,最重要的兩個關鍵要素,是前面提到的「風險管理、永續轉型」。

「這兩個代表什麼意思?大家有沒有看過運動賽事?一支可以拿總冠軍的隊伍,它兩個方面都要很優秀,一個叫防守、一個叫進攻。」莫冬立指出,風險管理就是防守,永續轉型講的是商業模式、產品服務的調整就是進攻。這兩個議題都必須要達到一定水準,才能確保企業可以因應永續浪潮,持續保持成功。